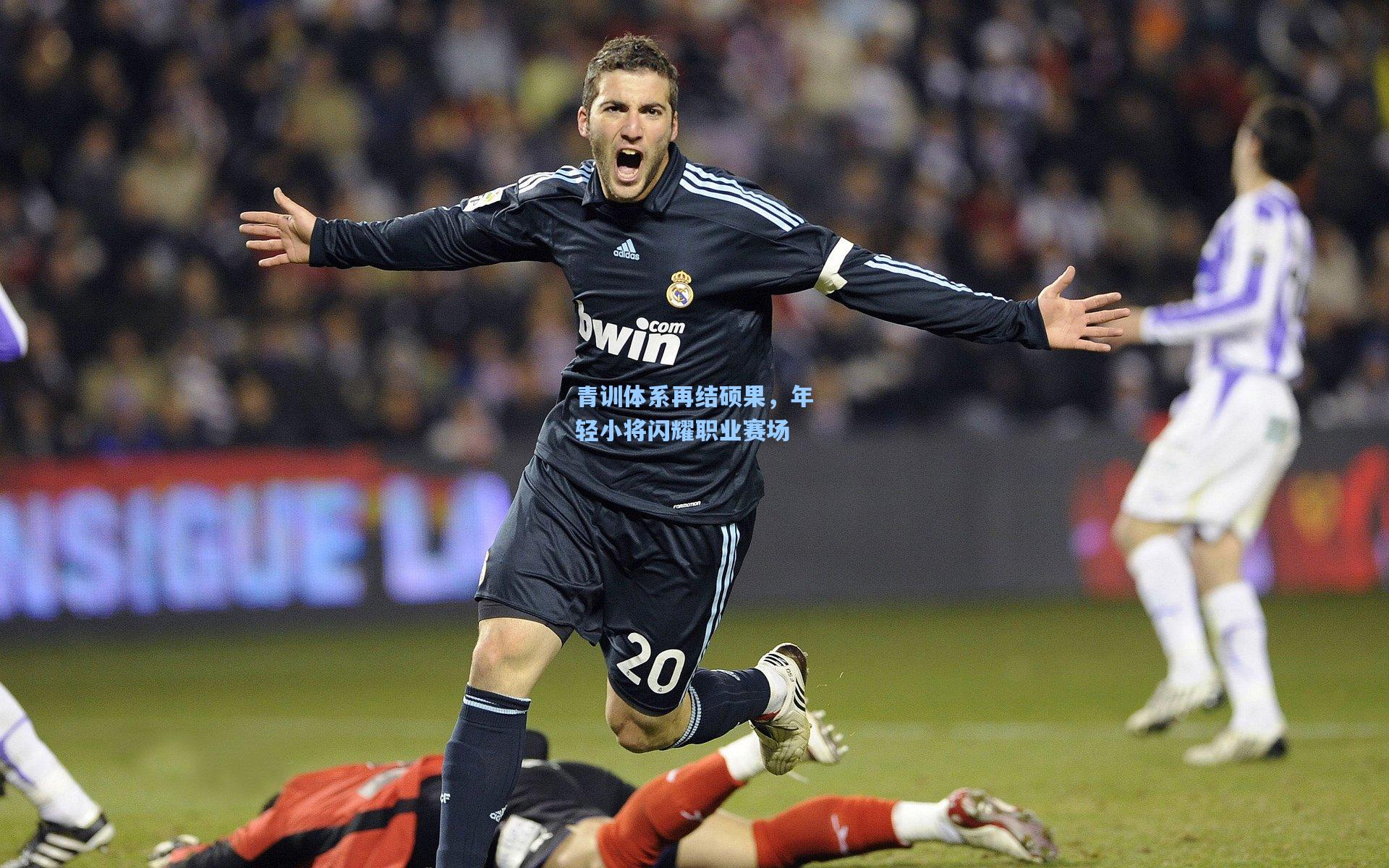

青训体系再结硕果,年轻小将闪耀职业赛场

在刚刚结束的壹号娱乐全国青年足球锦标赛决赛中,来自某省青训体系的18岁小将李明以一记精彩绝伦的远射破门,帮助球队以2:1的比分战胜对手,捧起冠军奖杯,这一胜利不仅标志着球队时隔五年再度登顶,更成为国内青训体系发展的又一里程碑,赛后,多位业内人士表示,李明的出色表现正是近年来各地深耕青训体系、完善人才培养机制的集中体现。

青训体系成职业联赛“造血库”

近年来,随着职业联赛竞争日益激烈,各俱乐部对本土年轻球员的需求显著增加,据统计,本赛季中超联赛中,21岁以下球员的出场时间较上赛季增长近40%,其中超过六成球员来自各地方青训体系,某知名俱乐部青训总监王强在接受采访时表示:“青训不再是可有可无的补充,而是俱乐部长期发展的核心战略,我们从选材到培养形成了一套标准化流程,确保每名球员都能得到针对性训练。”

以冠军球队为例,其青训体系采用“三线并行”模式:一线为8-12岁的基础技术培养,二线为13-16岁的战术意识塑造,三线为17岁以上的职业衔接训练,李明正是这一体系的受益者,他在10岁时被球探发掘,经过8年系统训练,最终完成从青训梯队到职业赛场的跨越。“青训教练不仅教我们踢球,更教会我们如何应对压力。”李明在赛后发布会上感慨道。

科学化训练手段提升成材率

值得注意的是,现代青训体系已告别“苦练出成绩”的单一模式,在南方某足球训练基地,记者看到,小球员们除了日常训练外,还需接受运动科学团队的体能监测、营养调配和心理辅导,基地负责人张莉介绍:“我们通过数据分析为每名球员制定成长路径,某球员的冲刺数据若连续两周下降,系统会自动调整他的训练强度。”这种精细化管理的效果显著——该基地近三年向职业俱乐部输送球员23人,成材率达15%,远超行业平均水平。

科技手段的介入也改变了传统选材方式,东部某省青训中心去年引入AI选材系统,通过摄像头捕捉小球员的跑位、触球等细节,结合算法预测其发展潜力,该系统投入使用后,选拔效率提升50%,漏选率下降至3%以下。“过去依赖教练经验的选材可能埋没‘晚熟型’球员,现在科技让人才发掘更公平。”技术总监陈峰解释道。

体教融合破解“后顾之忧”

文化课与训练如何平衡,曾是青训体系的最大痛点,多地推行“体教融合”模式,将青训梯队嵌入优质中小学,以本次夺冠球队所在的足球特色学校为例,小球员上午与其他学生同步学习文化课程,下午接受专业训练,晚间还有教师专门辅导功课,该校校长刘芳表示:“我们要求球员文化成绩必须达到班级中游水平,否则暂停训练,去年有3名球员因此被降入预备队,后来全部通过补考重返梯队。”

这种模式也获得家长广泛认可,李明父亲告诉记者:“孩子既能追梦又不耽误学业,我们当然支持。”教育部最新数据显示,全国已有超过200所中小学与职业俱乐部合作开展青训项目,注册学生球员突破2万人。

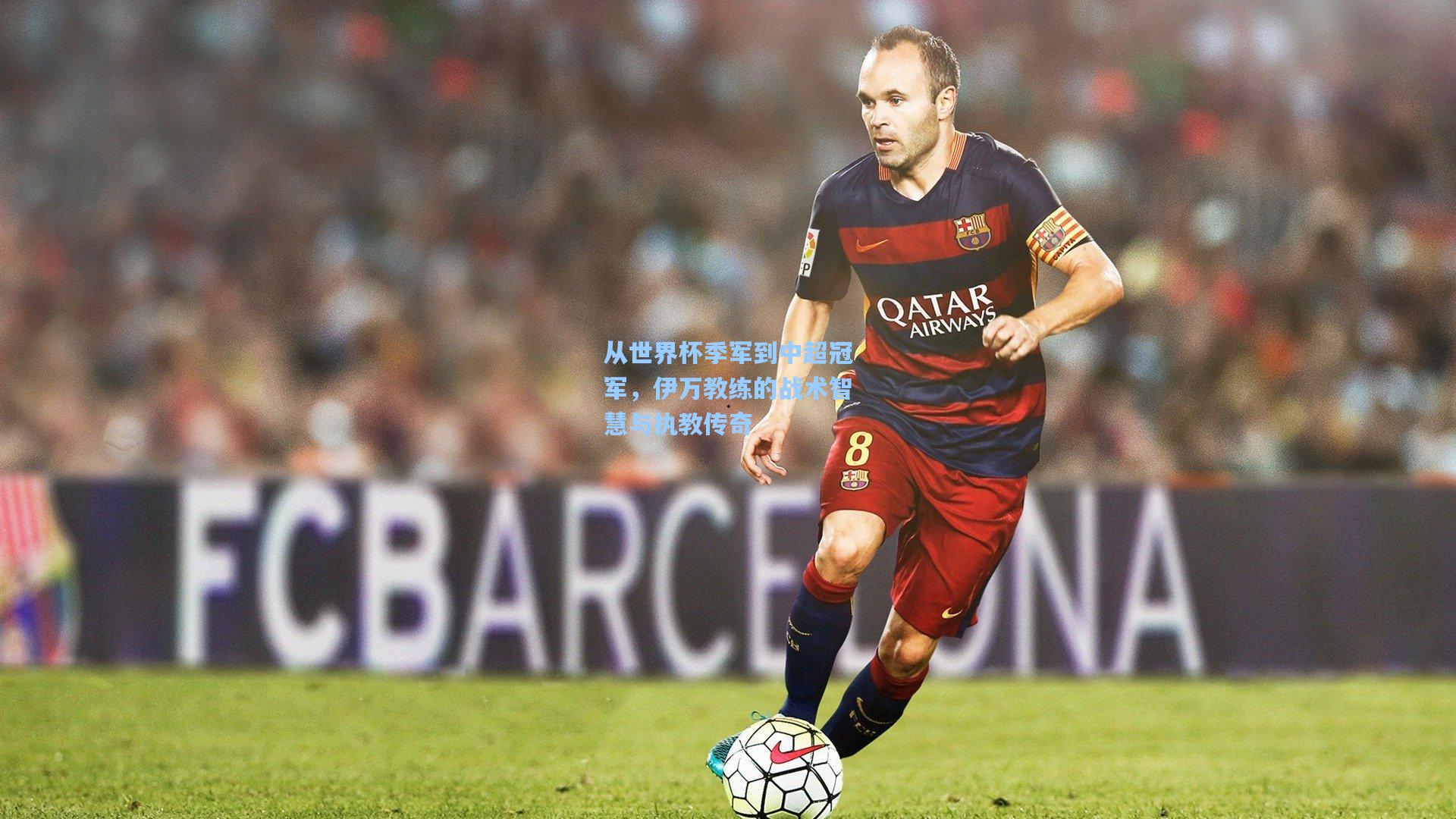

国际接轨助力水平跃升

为缩小与国际先进水平的差距,多支青训队伍采取“走出去+引进来”策略,去年夏季,某北方青训营选派12名球员赴欧洲进行三个月集训,期间与当地同龄球队交手8场,带队教练赵伟发现:“欧洲球员的战术执行力明显更强,我们的孩子回来后主动加练战术跑位。”多家俱乐部聘请外籍青训专家担任技术顾问,曾执教于某英超梯队的大卫·史密斯认为:“中国青训最需要改进的是比赛数量,英国U16球员年均比赛50场,而这里只有20场左右。”

这一短板正在快速补齐,中国足协今年推出“青少年联赛倍增计划”,要求各地U系列赛事全年不少于30场,并设立区域性周末联赛,刚刚在周末联赛中上演“帽子戏法”的15岁小将王磊说:“每场比赛都能发现新问题,下次训练就知道该练什么。”

未来挑战:如何扩大选材面?

尽管成果显著,青训体系仍面临普及度不足的问题,中西部地区因专业教练短缺、场地有限,青训覆盖率不足东部三分之一,某西部省份足协官员坦言:“我们很多县市连标准球场都没有,孩子只能在水泥地上练球。”对此,国家体育总局近期启动“青训资源下沉计划”,拟在未来三年向欠发达地区派遣500名教练,并修建300块公益性训练场地。

另一个隐忧是低年龄段球员的流失,调查显示,14-16岁是退训高峰期,主要原因包括升学压力和家长对职业前景的担忧,心理学专家建议:“需要建立更完善的心理疏导机制,同时拓宽球员退役后的转型通道,比如提供教练资格培训或大学特招机会。”

随着终场哨响,李明和队友们将金牌挂在青训主教练的脖子上,这位深耕基层20年的老教练红着眼眶说:“这些孩子证明,只要体系科学、坚持投入,中国足球的未来一定有光。”看台上,一群身着青训队服的小球员疯狂欢呼——他们知道,下一个登场的故事主角,或许就是自己。