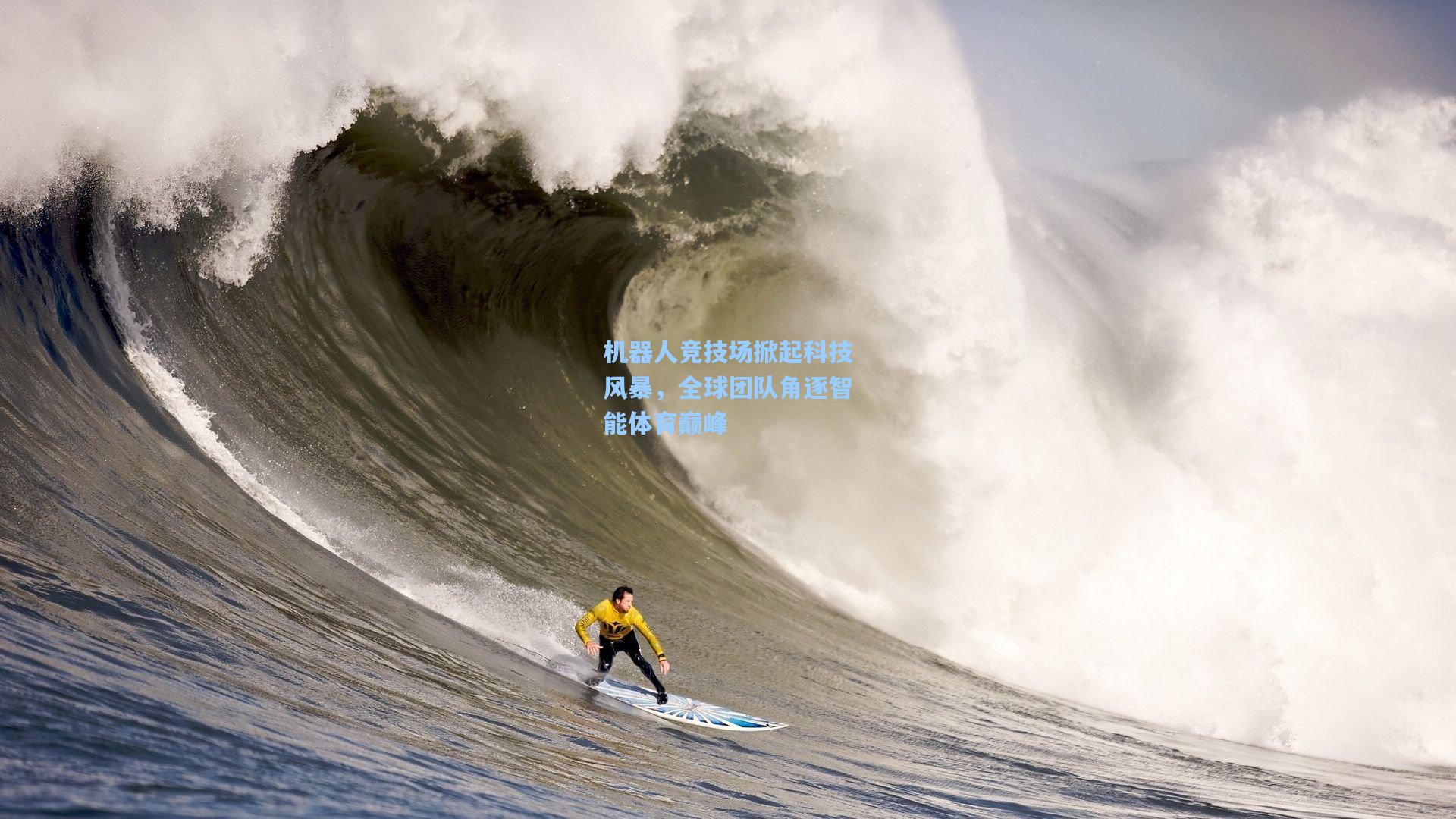

机器人竞技场掀起科技风暴,全球团队角逐智能体育巅峰

在科技与体育的跨界融合中,机器人竞赛正以惊人的速度成为全球瞩目的焦点,一场汇聚了来自30多个国家和地区的顶尖机器人团队的国际大赛落下帷幕,这场为期五天的赛事不仅展示了人工智能与工程技术的巅峰对决,更重新定义了“体育精神”的内涵——速度、精准与协作的完美结合。

赛场上的“钢铁运动员”

与传统体育项目不同,机器人竞赛的“运动员”是由金属、电路和代码构成的智能机器,在本次比赛中,最具观赏性的项目是“极限障碍挑战赛”,参赛机器人需要在复杂地形中完成攀爬、跳跃、平衡等任务,全程无需人工干预,来自德国的“TitanX”团队凭借其机器人的动态平衡算法,以0.3秒的微弱优势击败卫冕冠军日本队,摘得金牌,团队负责人马克斯·韦伯表示:“这不仅是技术的胜利,更是团队协作的体现,我们从失败中学习,最终让机器人像真正的运动员一样适应环境。”

另一项热门项目“协作搬运赛”则考验多机器人的协同能力,中国“星河战队”的三台机器人通过5G网络实时通信,以无缝配合完成物资运输任务,创下赛事新纪录,工程师李琳透露:“我们模拟了人类篮球队员的传球逻辑,让机器人学会预判与信任。”

科技背后的体育精神

尽管参赛者是机器人,但背后的团队依然展现了传统体育的拼搏与坚持,美国“RoboRangers”队在决赛前遭遇系统崩溃,成员连续48小时不眠不休修复代码,最终跻身八强,队长艾玛·卡特感慨:“这和运动员带伤上场没有区别,我们只是把汗水流在了实验室。”

赛事组委会主席卡洛斯·门德斯指出:“机器人竞赛是体育精神的延伸,它要求团队像训练运动员一样打磨技术,同时具备创新、抗压和临场应变能力。”这种精神也吸引了越来越多年轻人参与,据统计,全球已有超过10万名学生加入机器人社团,其中15%的参赛者来自非理工专业,包括体育学院的策略分析师和心理学专业的交互设计师。

智能体育的商业化浪潮

随着赛事影响力扩大,机器人竞赛的商业价值逐渐显现,本届比赛吸引了包括特斯拉、索尼在内的20余家科技巨头赞助,直播观看量突破2亿次,分析师指出,其商业化模式与传统体育殊途同归:版权转播、品牌联名和衍生品开发成为三大支柱,冠军机器人的开源代码被竞拍至120万美元,而仿生关节技术已应用于医疗康复领域。

争议也随之而来,部分体育纯粹主义者质疑:“没有血肉之躯的比拼能否称为体育?”对此,国际奥委会技术顾问安娜·佩特洛娃回应:“体育的本质是突破极限,当机器人完成人类无法企及的动作时,它拓展的是另一种可能性。”

人机共融的赛场

下一届赛事已宣布增设“人机协作表演赛”,要求人类选手与机器人搭档完成混合任务,组委会透露,这将进一步模糊科技与体育的边界,教育机构正推动机器人竞赛进入中小学课程,新加坡教育部计划在2025年前为所有中学配备竞赛实验室,其部长陈振声表示:“它培养的不是程序员,而是下一代‘全能运动员’——兼具逻辑、创造力和抗挫力。”

这场钢铁与代码的狂欢,或许正在书写体育史的新篇章,当哨声响起,聚光灯下不再是肌肉与速度的较量,而是人类智慧与机械之美的共舞,唯一不变的是,领奖台上永远闪耀着那些敢于挑战、永不言弃的灵魂——无论它们属于碳基生命,壹号娱乐下载还是硅基电路。